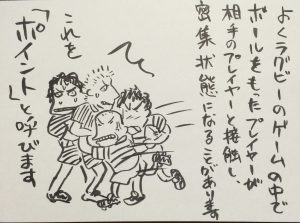

よく、選手と選手がぶつかって密集状態になる場面があると思いますが、これを通称「ポイント」と呼びます。

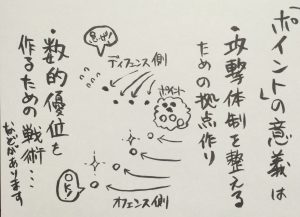

なんとなく形成されるものではなく、戦略的意義を持って形成されることが多いです。攻撃のリズムの中で、体制を整えるために拠点を作ったり、敵をポイントに集めることで攻撃側としての数的優位を作ったりなど、意図は様々です。

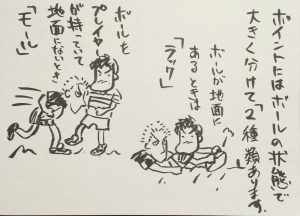

ポイントには大きく分けて二つの状態があります。

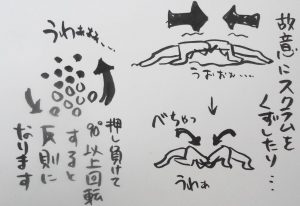

ボールが地面にあるとき ・・・ラック

ボールがプレイヤーによって保持されているとき ・・・モール

と呼ばれます。

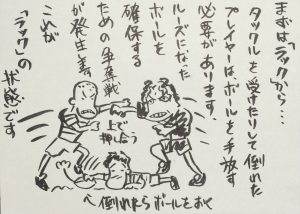

まずラックから行きますね。

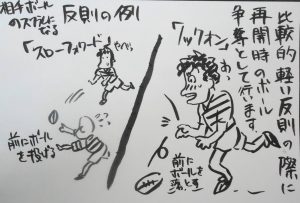

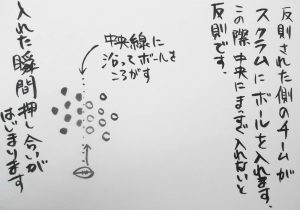

タックルを受けたりして倒れたプレイヤーはボールをリリース(地面に置く)して手放さなくてはいけません。これにより、所有権がルーズになったボールを争奪するための形がラックの状態です。

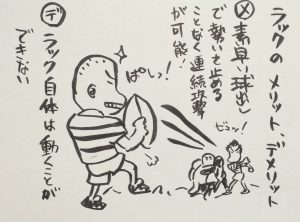

ラックは比較的、ポイントからすぐにボールを出して連続攻撃につなげることが多いです。よく3秒以内にボールを出すと早い、などと言われます。

ラック自体は動くことができませんが、球出しがスムーズに働くとディフェンス側としてはめまぐるしい対応が求められ、非常に嫌な展開となります。

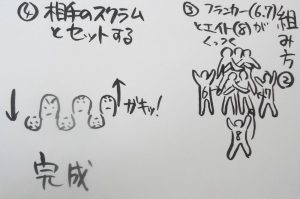

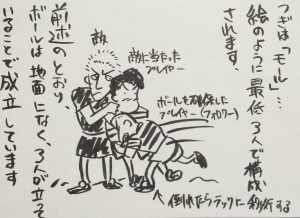

モールはラックと違ってプレイヤーがボールを持っている状態、言い換えるとプレイヤーが立っている状況となります。

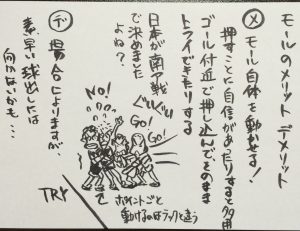

最大の利点は、ポイントが動けることです!

モールを形成し、そのまま押し込むことでトライを決めることもできます。実際15年W杯では、南ア相手に日本がモールからトライを決めました。

「ああ、日本が南アからモールでトライを取れるようになったんだ」と、見ていたものとしては感慨深いものがありました(笑)

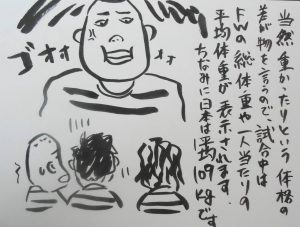

日本は近年、非常にポイント戦がうまくなっていると思います。

球際の攻防は、非常に緻密な戦略が展開されています。これを機に、ポイントの通になってみてはいかがでしょう?

きっと、ラグビー観戦が何倍も面白くなりますよ!